|

|

|

|

|

|

|

|

VALGUARNERA

A FINE OTTOCENTO E LA RIVOLTA POPOLARE DEL 93

Assente l’aristocrazia, la classe

dominante di un paese dell’interno della Sicilia sul finire dell’Ottocento

è composta da un ristretto numero di ricchi proprietari terrieri e di grossi

gabelloti. Si tratta, come è ben noto, di una borghesia campagnola che già nel

Settecento aveva cominciato a contendere il possesso della proprietà terriera

ad un’aristocrazia economicamente vacillante che dal bisogno di denaro liquido

era stata spinta a svendere le proprie terre.

1. La

borghesia terriera dopo l’abolizione della feudalità

Alla fine dell’Ottocento, il

processo di formazione della proprietà borghese era giunto a compimento e le

vie di questa formazione erano state l’enfiteusi (cessione per lungo tempo o in perpetuo), la gabella, il commercio

del grano, l’usura, il dominio dei municipi, ecc. Con tali mezzi e a spese,

oltre che della proprietà feudale, dei beni demaniali ed ecclesiastici ed a

opera di quel cannibalismo borghese che, dall’Unità in poi, faceva diminuire

il numero dei proprietari, erano andati accumulandosi nelle mani di poche

famiglie consistenti patrimoni.

E’ risaputo che questa

borghesia di nuova formazione, oltre alla terra, dai “gattopardi” che

l’avevano preceduta, aveva ereditato anche la mentalità che la spingeva

spesso a esercitare con durezza e disprezzo il suo dominio sulle classi

subalterne. Essendo la posizione sociale e il prestigio personale legati al

possesso della terra, il nuovo ceto dei «civili» s’industria, come nei

romanzi di Giovanni Verga, ad accumulare «roba» per raggiungere il potere, il

senso di sicurezza e di stabilità che la possessione della terra gli dava.

Le sue attività più redditizie

permangono quelle parassitarie del periodo feudale. Piuttosto che investendo i

suoi capitali per operare trasformazioni produttive, il «civile» cerca di

raggiungere il suo scopo smungendo gli affittuari e i braccianti, sottraendo

piuttosto che creando, vivendo di rendita più che di profitto. Si tratta,

insomma, di una borghesia che, mancando oltre che di spirito di iniziativa anche

di larghezza di idee, è incapace di farsi portatrice degli elementi progressivi

propri della borghesia capitalistica di altri paesi.

Un funzionario statale che in

quegli anni operava in Sicilia, Giuseppe Alongi, ci dà, in un’indagine

sociologica, un’immediata descrizione di tale ceto sul finire dell’Ottocento

in un comune dell’interno dell’isola:

«I proprietari terrieri sono persone influentissime, sfruttano tutte le

cariche amministrative, hanno vaste clientele di elettori, per cui si attirano

necessariamente i riguardi del deputato, che con loro forma esclusivamente la

classe politica. Il gabelloto ha pretese baronali; quindi vive isolato da tutte

le altre classi sociali, che disprezza; è quasi sempre ignorante, presuntuoso,

dispotico, violento. E’ convinto che i funzionari del Governo siano destinati

esclusivamente alla soddisfazione dei suoi bisogni e delle sue vendettuzze».

E, dando una pittoresca

immagine del rientro dalla campagna di questi proprietari, aggiunge:

«Rammento sempre di aver veduto molti di questi signori di montagna

tornare dal feudo seguiti da una mezza dozzina di campieri, tutti a cavallo, con

stivali, scapolari e fucili sulle ginocchia, entrare al gran galoppo in paese

come una banda armata»

Il vertice della stratificazione

sociale del comune dell’interno da noi preso in considerazione (comune che

contava circa 13.000 abitanti ed in cui gli analfabeti superavano il 90%)

“Prato

Gaetano di Antonino, possidente, da Valguarnera. È il sindaco del Comune, e quantunque fornito di laurea in giurisprudenza

non ha una cultura profonda. Non esercita la professione perché è molto ricco,

il più ricco del paese [..]”

Se il lavoro fisico viene generalmente

disprezzato in quanto inferiore, in questo caso il possidente vuole essere

libero da ogni legame con il lavoro, sia pure quello di una professione liberale

quale l’avvocatura. Di idee limpidamente reazionarie, il sindaco di

Valguarnera di quegli anni gode del vasto potere che gli deriva dal grosso

patrimonio terriero. Egli, potendo concedere o negare una mezzadria o una

giornata di lavoro, è l’arbitro della vita di masse di contadini. Inoltre,

non diversamente dall’antico feudatario, la sua ricchezza gli consente di

esercitare una politica paternalistica e di cercare di dare di sé un’immagine

contrassegnata dalla generosità:

«[...] Di condotta illibata, molto

munifico verso i poveri, ha principi puramente conservatori e vorrebbe financo

la Casa Savoia governare senza Parlamento. Ha moltissima influenza sulle masse

che cerca sempre guidare al rispetto delle leggi ed al mantenimento

dell’ordine; questa sua influenza però non la può svolgere in altri comuni

della Provincia».

Questo è quanto del sindaco Prato

scriveva la polizia. Di diverso avviso, invece, era il deputato socialista De

Felice che volle effettuare un’inchiesta sui fatti di Valguarnera. Colpito

dall’“odio invincibile” che il Prato ispirava alla popolazione, interrogò

a tale soggetto i contadini valguarneresi imprigionati a Caltanissetta, un

consigliere provinciale ed “alcuni borghesi meno sospetti di

favorire la causa dei cosiddetti ribelli”.

“Dal complesso delle risposte”,

scrive De Felice, “mi risulta che il sig. Prato, sindaco di Valguarnera, un

uomo sulla cinquantina, è piuttosto caparbio, astioso, superbo, per quanto i

miei interrogati non lo credano del tutto cattivo. Come sindaco è qualche volta

ingiusto: sgrava di tasse i suoi fidati, aggrava gli altri, specialmente

lavoratori. Come uomo è poco tenero dei suoi contadini; li tratta peggio degli

altri e in rapporto al salario e in rapporto ai viveri. Possedendo molte terre,

quindi, è molto odiato”.

Per i contadini interrogati, il Prato

era «più nero del diavolo»:

«non solo per la partigianeria che dimostrava

nell’amministrazione del comune, nell’imposizione delle tasse, nelle sue

relazioni con gli amministrati; ma anche perché trattava male i contadini, non

aveva una sola parola di commiserazione per loro, li guardava con occhio di

disprezzo. Quando doveva dare loro del frumento, vi univa terra ed altre

porcherie: tutto poi pesava per frumento buono! Il vino che era tenuto a dare

durante il lavoro era guasto, anzi aceto addirittura. E poi dava 2/3 di acqua,

un terzo di vino. E lo dava per vino buono».

Quanto viene riferito al deputato

socialista, nel vivo della polemica contro il sindaco, tende a fare emergere

l’immagine di un padrone «cattivo», a spiegare o a giustificare

l’accanimento con cui il popolo aveva devastato pochi giorni prima il suo

palazzo. L’arroganza, la partigianeria, il disprezzo per i lavoratori sono,

però, tratti estensibili a un’intera classe cui andavano «baciolemani» non

sempre metaforici e il cui concetto di libertà non era in molti casi dissimile

da quello del proprietario regalpetrese di cui parla Leonardo Sciascia: la

libertà di prendere a calci i contadini.

Un’altra delle «schede» compilate

dalla polizia è dedicata a don Filippo Prato, un personaggio che, pur essendo

imparentato con il precedente, costituisce per così dire una variante

cronologicamente anteriore della figura del proprietario terriero. La persona in

questione, pur essendo assurta alle massime posizioni di ricchezza e di potere

(era già stato sindaco del comune e, in un certo senso, continuava ancora a

esserlo), esercita una precisa funzione nel sistema subculturale popolare. La

sua ascesa sociale, cioè, si è affermata nel campo economico e non ancora in

quello ideologico-culturale. In questo senso assimilabile al gabelloto, figura

di borghese in ascesa che non ha tagliato i ponti con la classe sociale di

provenienza, esercitando direttamente su di essa l’autorità che gli viene

dall’essere spesso un «uomo di rispetto» e sapendo difendere la sua

superiorità gerarchica anche con «mezzi persuasivi», don Filippo Prato incute

rispetto ai ceti popolari grazie al suo «buon senso» e al «carattere

conciliante» che gli consente di regolare le questioni d’onore, di appianare

le liti e i contrasti d’affari senza ricorrere — è lecito supporre — alle

autorità statali.

«Prato

Filippo fu Giuseppe, possidente da Valguarnera. E assessore

comunale. ma non ha nessuna cultura letteraria. Invece è fornito di molto buon

senso ed ha idee chiare e precise. È di

ottima condotta morale e politica e per la sua splendida posizione finanziaria

ha moltissima influenza sulle masse, influenza che gli proviene dal suo

carattere conciliante ed in moltissimi casi riesce a comporre i privati dissidi

tra contadini e zolfatai. Ciononostante anche la sua casa venne incendiata e

saccheggiata il 25 dicembre 1893. Non può svolgere la sua influenza in altro

comuni della Provincia. È

conservatore perfetto».

«Prato

Filippo fu Giuseppe, possidente da Valguarnera. E assessore

comunale. ma non ha nessuna cultura letteraria. Invece è fornito di molto buon

senso ed ha idee chiare e precise. È di

ottima condotta morale e politica e per la sua splendida posizione finanziaria

ha moltissima influenza sulle masse, influenza che gli proviene dal suo

carattere conciliante ed in moltissimi casi riesce a comporre i privati dissidi

tra contadini e zolfatai. Ciononostante anche la sua casa venne incendiata e

saccheggiata il 25 dicembre 1893. Non può svolgere la sua influenza in altro

comuni della Provincia. È

conservatore perfetto».

Una terza scheda descrive il barone

Giuseppe Boscarini, consigliere comunale legato

al gruppo di opposizione municipale. Da rilevare l’attaccamento al

titolo nobiliare (di non limpida acquisizione secondo la polizia), tipico

della borghesia terriera, che è un ulteriore indizio dei vincoli ideologici che

la legavano all’aristocrazia e quindi della precarietà di una autonoma

ideologia di classe.

“Barone

Giuseppe Boscarini, da Valguarnera. Non è un

nobile nel vero senso della parola perché il titolo di barone gli provenne da

un feudo che comprò in provincia di Palermo Si può dire un ricco possidente. E’

di cultura piuttosto limitata anzichenò […]”

Il rapporto prosegue mettendo in

evidenza il connubio tra la borghesia terriera e i “malfattori” che

infestavano le campagne. Questi fenomeni erano così diffusi che, davanti

all’accusa di «manutengolismo», i proprietari si difendevano facendo

osservare che “nelle condizioni in cui ormai si viveva nelle campagne, specie

nelle zone interne dell’isola, non i proprietari proteggevano i

“malfattori”, ma costoro proteggevano quelli».

2.

Mafia, brigantaggio e latifondo

E’ stato

sostenuto che alla miseria il contadino siciliano poteva reagire con la

rassegnazione o con la ribellione; se sceglieva quest’ultima via, le forme

classiche di ribellione erano il brigantaggio e il comportamento mafioso. Una

terza soluzione cominciava a essere l’adesione alle organizzazioni socialiste

e in questo senso De Felice attribuiva ai Fasci una funzione d’antidoto alla

delinquenza. Certo è, per dirla con Emanuele Macaluso, che la mafia era

“parte integrante e integrata del sistema di potere locale; strumento dei ceti

dirigenti per il loro dominio di classe”, come vedremo continuando a leggere

la scheda del Boscarini che, proteggendo i latitanti, finisce per esserne

protetto a sua volta. Tutto questo gli consente di accrescere il suo potere sui

contadini e il suo prestigio sui mafiosi:

“[…]

ha il difetto della grande maggioranza dei proprietari dell’isola, cioè

quello di non mettere mai le autorità in condizione di purgare le campagne dai

malfattori, dappoiché risulta che il latitante Bruno Michele passò gran tempo

nella sua fattoria in ex feudo Conazzo. Anche l’altro latitante Muratore

Antonio bazzicò parecchio tempo in detto ex feudo. Al Sig. Barone quando gli si

domandavano notizie dei cennati latitanti rispondeva sempre di non saper niente.

Per questa sua omertà il Boscarini ha molto ascendente sulle masse dei

contadini e dei mafiosi; la sua influenza però non la può svolgere in altri

paesi della Provincia. Egli professa principi costituzionali”.

Il ceto medio che, nella

stratificazione sociale di un paese siciliano dell’epoca viene subito dopo la

borghesia terriera di cui abbiamo parlato, si suddivide in due strati, quello

dei «cappeddi» e quello che potremmo chiamare produttivo. Un discorso a parte

va fatto per il clero.

3. Due «cappeddi»

I «cappeddi», che con la

borghesia terriera formava quello che veniva chiamato il ceto dei «civili» o

dei «galantuomini», erano medici, farmacisti, avvocati, maestri, impiegati

comunali e delle amministrazioni delle miniere, proprietari terrieri non

coltivatori, gabelloti ecc. Ai “galantuomini” era riservato il circolo o

casino dei “civili”. È al di là delle dorate porte di questo circolo,

rigorosamente chiuso agli altri ceti sociali, che i «grandi di Spagna disuso»

(come trent’anni dopo li chiamerà Fracesco Lanza in una sferzante pagina di

satira di costume dedicata al circolo dei «civili» di Valguarnera) trascorrono

le loro giornate, giocando a carte, parlando di affari, di donne o di politica.

È lì, prima che in consiglio comunale, che vengono prese le decisioni

amministrative; è lì che il delegato di pubblica sicurezza discute, come

vedremo, dei provvedimenti di polizia da attuare. È su di esso, identificato

come simbolo della borghesia, che si sfogherà l’odio di classe della

popolazione il 25 dicembre 1893.

Le schede della pubblica sicurezza ci

offrono due rappresentanti del ceto dei “cappeddi”. La prima è dedicata al

maestro Lanza, uomo dalla spiccata personalità, ma dalla grama condizione

finanziaria:

“Lanza

Francesco Paolo fu Michele, insegnante elementare da Valguarnera. Quantunque occupa il modesto posto d’insegnante elementare, la sua

cultura è molto superiore al grado che occupa. La sua condizione finanziaria

non è tanto florida, purnondimeno ha molto ascendente sulle masse che vedono in

lui un uomo superiore relativamente a Valguarnera. In forza di questo ascendente

Egli il 25 Dicembre 1893 ebbe il

coraggio di arringare la folla tumultuante per indurla alla calma.

Sventuratamente il veleno del socialismo si era inoculato nelle vene dei

contadini e degli operai e le sue parole non furono ascoltate, e si deve alla

popolarità che gode se in quel frangente non ebbe fatto del male. È di

principi conservatore […]”

L’altro rapporto è dedicato al

dottor Manganaro che, al contrario del sindaco Prato, è dalle condizioni

finanziarie costretto a esercitare la sua professione di medico:

«Manganaro

dottor Vincenzo fu Giuseppe da Valguarnera. È

discreto medico di piccolo comune, ed esercita la professione perché la sua

condizione finanziaria non è tanto florida. Di carattere mite, docile, ma per

contrario è degli avversari più accaniti alla attuale amministrazione comunale

[...]. Nella sua qualità di medico a contatto di tutte le classi sociali gode

di certa influenza nelle masse, ma la sua influenza non può svolgerla in altri

comuni della Provincia. È di principi monarchico-costituzionale».

I ranghi meno elevati del ceto

medio sono formati dai piccoli proprietari coltivatori diretti, detti «massari»

o «borgesi», dagli appaltatori, negozianti, sensali, cottimisti di miniere

ecc.

4. Il clero:

tra blocco agrario e questione contadina

Del clero, quasi sempre di

origine contadina, ma collocabile accanto al ceto dei «civili», l’Alongi

dice:

«Il clero è sempre numeroso, spesso troppo

numeroso, in rapporto ai bisogni religiosi della popolazione. Provenienti per lo

più dal ceto dei borgesi, con quella larva di cultura ad “usum delphini”

che si dà nei seminari clericali, pervertiti dall’orgoglio soddisfatto di

essere usciti dalla massa dei contadini, i preti siciliani si attaccano come

pedagoghi, contabili e consiglieri al ceto dei galantuomini, ne scimmiottano il

contegno da gran signori, il disprezzo delle idee nuove, il rimpianto del tempo

che fu, predicando contro il governo protestante ed usurpatore. Il clero

siciliano (salve sempre le eccezioni lodevoli) è fanatico quanto ignorante, ed

invece di farsi difensore e consigliere del proletariato, da cui è uscito, se

ne fa tirannello».

Le cose non erano, però, così

semplici. Di fronte alle agitazioni contadine dell’autunno del 1893, una parte

del clero aveva assunto una posizione di notevole apertura. Sulla scia delle

direttive pastorali del vescovo di Caltanissetta, le «lodevoli eccezioni», per

dirla con l’Alongi, non mancavano, come nel caso dell’economo della Matrice

di Pietraperzia che — stando alle parole del sindaco di quel paese —

additava dal pulpito i ricchi «all’odio della plebe». Verosimilmente quel

sacerdote, seguendo le indicazioni del vescovo nisseno, aveva reclamato un

maggior rispetto per i lavoratori e auspicato contratti agrari più equi.

Questa nuova sensibilità — stimolata

anche dall’esigenza di affermare una posizione concorrenziale nei confronti

dell’azione che andavano svolgendo i Fasci, nei quali il mondo cattolico

siciliano non vedeva che plebi illuse da ree dottrine e da istigatori malvagi

— era però lungi dall’essere generalizzata. Il grosso del clero aveva

altre posizioni. Continuava, come rilevava l’Alongi, a esser viva la vecchia

polemica contro il «governo usurpatore» e il liberalismo della classe politica

postunitaria, ma la funzione che esso svolgeva lo integrava nella sostanza al

blocco sociale egemonizzato dalla grossa borghesia terriera. A Valguarnera, per

esempio, un sacerdote era membro dell’amministrazione Prato.

In quegli anni, comunque, cominciava ad

emergere quell’orientamento che porterà il clero a farsi carico della

tematica contadina, ad effettuare quel “cambiamento di rotta” con il quale

“la Chiesa rientra nella storia laica e civile”; cui non furono estranee né

l’esplosione dei Fasci, né la crisi agraria di fine secolo, come ha notato il

De Rosa. Le prime casse rurali cattoliche (tra cui quelle di Agira e Nicosia)

sorgeranno infatti nel 1895 e agli inizi del Novecento ne verranno fuori un

po’ dappertutto, nella Sicilia interna. A Valguarnera, la Società rurale

democratica cristiana sarà fondata il 14 giugno 1900

con lo scopo di dare in gabella terre ai soci e di concedere loro prestiti

agevolati in denaro e in natura. L’associazione, nata all’insegna

dell’interclassismo cattolico, raggrupperà un buon numero di «massari» e

svolgerà una funzione protettiva nei

confronti di questo ceto.

All’epoca dei Fasci, comunque, il

cambiamento di rotta non ha ancora avuto luogo. Il movimento cattolico

languisce. Nella diocesi di Piazza Armerina “nulla si è fatto” e in

quella di Nicosia «di movimento cattolico non c’é neppure ombra», costata

l’inviato dell’Opera dei congressi. L’influenza esercitata dalla Chiesa

sulle masse lavoratrici è decrescente e, per quanto riguarda il proletariato

delle miniere, si può osservare un processo di scristianizzazione in atto.

5. La

base della piramide: i «birritti».

I «birritti», come in opposizione ai

«cappeddi» venivano chiamati i ceti collocati nel basso della stratificazione

sociale, non avevano in grande maggioranza diritto al voto. La legge elettorale

del 1890 aveva esteso questo diritto ad appena il 7 per cento della popolazione

italiana, escludendone i non abbienti, gli illetterati e le donne. A Valguarnera

la lista elettorale del 1890 comprendeva 717 elettori. L’alta incidenza delle

categorie escluse dal voto vi abbassava la percentuale a circa il 5,5

per cento della popolazione.

Tale è, grosso modo, la piramide della

stratificazione sociale di un paese dell’interno della Sicilia alla fine

dell’Ottocento. La schematicità del grafico impone, però, alcune

precisazioni relative all’organizzazione del lavoro nelle campagne, dove si

coltiva quasi esclusivamente il frumento con il sistema della rotazione

triennale.

6. L

‘organizzazione del lavoro nelle campagne

Nonostante questo, i contadini

preferivano il contratto di mezzadria alla concessione a terratico,

consistente in un compenso fisso e stabilito in una entità di grano variante

dalle 2 alle 6 salme, a seconda della qualità della terra e della forza

contrattuale dei contraenti, per ogni salma di terra presa in fitto. Tale

preferenza evidenziava le condizioni di debolezza contrattuale e di povertà del

contadino. Il terratico, rispetto alla mezzadria, rappresenta infatti una

forma di contratto più avanzata sul terreno dei rapporti capitalistici, ma

supponeva un minimo di autonomia economica da parte del contadino, che gli

permettesse di far fronte agli anni di cattivo raccolto. Le “malannate”,

disastrose nel caso di contratto a mezzadria, divenivano mortali caso del «terraggio»,

dovendo — in ogni caso — il contadino versare la quota di affitto stabilita

in precedenza; infatti, “essendo di solito il tasso di grano del concedente

appena tollerabile, dati anche i pochi mezzi di lavoro del colono, nelle

annate di buon raccolto, bastava solo un anno di cattivo raccolto perché il

terratichiere, obbligato per contratto a corrispondere la misura stabilita, si

trovasse nelle condizioni di essere costretto a vendere la mula e la

casupola” (S. F. Romano).

consistente in un compenso fisso e stabilito in una entità di grano variante

dalle 2 alle 6 salme, a seconda della qualità della terra e della forza

contrattuale dei contraenti, per ogni salma di terra presa in fitto. Tale

preferenza evidenziava le condizioni di debolezza contrattuale e di povertà del

contadino. Il terratico, rispetto alla mezzadria, rappresenta infatti una

forma di contratto più avanzata sul terreno dei rapporti capitalistici, ma

supponeva un minimo di autonomia economica da parte del contadino, che gli

permettesse di far fronte agli anni di cattivo raccolto. Le “malannate”,

disastrose nel caso di contratto a mezzadria, divenivano mortali caso del «terraggio»,

dovendo — in ogni caso — il contadino versare la quota di affitto stabilita

in precedenza; infatti, “essendo di solito il tasso di grano del concedente

appena tollerabile, dati anche i pochi mezzi di lavoro del colono, nelle

annate di buon raccolto, bastava solo un anno di cattivo raccolto perché il

terratichiere, obbligato per contratto a corrispondere la misura stabilita, si

trovasse nelle condizioni di essere costretto a vendere la mula e la

casupola” (S. F. Romano).

Il più delle volte, poi, oltre

che per l’anticipazione della semenza, il contadino era costretto a ricorrere

al proprietario per il «soccorso» in grano che gli dava modo di vivere assieme

alla famiglia fino al prossimo raccolto. Queste anticipazioni rappresentavano

delle forme d’usura che non mancavano di indignare gli studiosi dell’epoca.

Il Cavalieri, per esempio, denunciava — oltre alle «angherie e i frutti

usurai» connessi in tali consuetudini — «la rapacità spiegata nei soccorsi

che, mentre son dati con qualità scadentissime, si vogliono restituiti con

qualità ottime»; proprio come i contadini valguarneresi denunciavano nel

caso del sindaco Prato. I «soccorsi», in sostanza contribuivano a favorire

l’accentramento di un ingente potere nelle mani di pochi borghesi, ponendo il

contadino in un rapporto di subordinazione e di dominio diretto dal momento

che «costretto ad accettare che la restituzione di questo soccorso

avvenisse ad un tasso elevato, il colono si trovava da un lato alla

dipendenza diretta e personale del proprietario, e dall’altro impigliato in

una catena di debiti insolvibili data la limitatezza dei suoi mezzi».

Il

possesso dei mezzi di produzione determinava delle ulteriori suddivisioni tra

contadini o «villani», come venivano chiamati gli strati di popolazione

legati direttamente al processo di produzione delle campagne. Chi possedeva due

muli e un aratro poteva prendere a mezzadria delle più o meno vaste

estensioni di terra, ancora maggiori nel caso in cui si disponesse della

possibilità di assumere dei braccianti nei periodi richiesti dalla produzione.

Chi non possedeva altro che le proprie braccia e una zappa non poteva prendere

in affitto che un appezzamento di 2 o 3 salme.

I piccoli proprietari, per la gran parte nzuarii (cioè censualisti, beneficiari di un contratto di

enfiteusi), lavoravano direttamente, con l’ausilio di garzoni o di braccianti,

sia la terra di loro proprietà sia, come spesso accadeva, quella presa in

affitto a mezzadria. I mezzadri poveri, a loro volta, spesso prestavano la

loro opera come braccianti a giornata («jurnatara»).

I lavoratori della terra, che

costituivano la maggioranza della popolazione, rappresentavano quindi un vasto

strato fino al proletariato. Tali suddivisioni evidenziavano l’arretratezza

dell’organizzazione del lavoro nelle campagne e il ruolo della rendita

parassitaria nei rapporti di proprietà e di produzione. Questa arretratezza,

che pesava duramente sui contadini, venne individuata nel noto congresso

organizzato dai Fasci a Corleone le cui rivendicazioni «avevano un contenuto

democratico e miravano in sostanza a liquidare i residui feudali» dalla

campagna siciliana. Mediante i patti agrari strappati con gli scioperi avvenuti

nella Sicilia occidentale nell’autunno del ‘93 i contadini ottenevano

l’abolizione del «terraggio», il miglioramento dei contratti di mezzadria e

imponevano il principio della contrattazione collettiva.

7.

Le miniere di zolfo tra crisi e tensione

Il

numero degli scioperi aumentò vistosamente. Gli obiettivi era quelli

dell’abolizione nel cottimo e del ripristino della vecchia unità di misura

(la “regola”) che era stata modificata a detrimento dei lavoratori. La

crisi, tuttavia, colpisce tutto il mondo delle miniere e non soltanto gli

zolfatai. Si veda questa lettera-petizione inviata a settembre al prefetto di

Caltanissetta da un centinaio di valguarneresi che lavoravano alla miniera

Gallizzi:

Il

numero degli scioperi aumentò vistosamente. Gli obiettivi era quelli

dell’abolizione nel cottimo e del ripristino della vecchia unità di misura

(la “regola”) che era stata modificata a detrimento dei lavoratori. La

crisi, tuttavia, colpisce tutto il mondo delle miniere e non soltanto gli

zolfatai. Si veda questa lettera-petizione inviata a settembre al prefetto di

Caltanissetta da un centinaio di valguarneresi che lavoravano alla miniera

Gallizzi:

“I qui sottoscritti disgraziati

domandano e umiliano alla S.V. Ill.a quando segue. Fin da quattro anni addietro

che i ricorrenti lavorano sotto la ditta G. Labretoigne (francese) amministrato

costui dal vero birbante V. Labiso da Terranova di Sicilia i quali si sono

cooperati tanto a far arrivare i poveri lavoranti alla disposizione di

abbandonare la rispettive mogli e figli nel laberinto dell’inferno che é la

fame, e perdersi per sempre rinunziando alla libertà ed ai diritti civili

[…]”

Documento eloquente, dominato dalla

disperazione e dallo spettro dell’atto inconsulto.

Mancava nella Valguarnera di

quegli anni un’organizzazione cui zolfatai

e contadini potessero fare riferimento. I tentativi di costituirvi una sezione

del Fasci (che fungevano contemporaneamente da organizzazione politica e

sindacale) effettuati dal barbiere Gaetano Ingrassia falliscono nel giugno del

1893 a causa delle pressioni esercitate congiuntamente su di lui dai borghesi e

dalla polizia.

Mancava nella Valguarnera di

quegli anni un’organizzazione cui zolfatai

e contadini potessero fare riferimento. I tentativi di costituirvi una sezione

del Fasci (che fungevano contemporaneamente da organizzazione politica e

sindacale) effettuati dal barbiere Gaetano Ingrassia falliscono nel giugno del

1893 a causa delle pressioni esercitate congiuntamente su di lui dai borghesi e

dalla polizia.

Restano quei focolai di

agitazione tenuti vivi da Michelangelo Di Dio, detto “Cottonaro” e da

Gaetano Profeta, detto “Il Cativo”. “Venne un momento – fu affermato –

in cui i contadini (e i minatori, ndr)

si guardarono negli occhi e compresero che quel movimento schiacciante della

crisi non poteva essere fermato senza una resistenza collettiva. Bisognava non

lasciarsi mangiare uno ad uno, e divorandosi a vicenda. Tutti insieme potevano

imporre condizioni più umane. E fecero i Fasci”. A Valguarnera non si riuscì

a creare un Fascio dei lavoratori, ma, come affermerà il Magno, “il veleno

del socialismo si era inoculato nelle vene dei contadini e degli operai”.

E ancora vivo il ricordo del fatto che

nella mattina del 25 dicembre 1893 sia

giunto a Valguarnera, travestito da frate, un emissario di De Felice,

proveniente da Catania. Il falso frate andava distribuendo clandestinamente del

materiale di propaganda socialista a individui fidati che avrebbero dovuto

leggerlo pubblicamente e simultaneamente in vari comuni dell’isola il 1°

gennaio. A Valguarnera la scelta era caduta su Gaetano Profeta.

E ancora vivo il ricordo del fatto che

nella mattina del 25 dicembre 1893 sia

giunto a Valguarnera, travestito da frate, un emissario di De Felice,

proveniente da Catania. Il falso frate andava distribuendo clandestinamente del

materiale di propaganda socialista a individui fidati che avrebbero dovuto

leggerlo pubblicamente e simultaneamente in vari comuni dell’isola il 1°

gennaio. A Valguarnera la scelta era caduta su Gaetano Profeta.

1. La linea della mobilitazione di

massa prende il sopravvento

La direttiva della manifestazione di

Capodanno trova riscontro nel fatto che proprio per quella data si stava

preparando una grande dimostrazione a Palermo. L’accentuazione della lotta di massa era, infatti, la

linea che in quei giorni andava prevalendo tra i dirigenti dei Fasci.

Verosimilmente, il 10 gennaio 1894 si voleva dare dimostrazione delle capacità

di mobilitazione che il movimento

aveva raggiunto nell’isola.

E' noto come di fronte all’accrescersi

delle agitazioni popolari, da un lato, ed alla costituzione del governo Crispi,

dall’altro, il gruppo dirigente avesse accentuato le sue divisioni. Colajanni,

che giudicava positivamente l’avvento di Crispi al potere, cercava di far

opera di mediazione tra il nuovo governo e i socialisti isolani. Bosco riteneva

inattuale la prospettiva insurrezionale e cercava di scongiurare l’innesco

della dinamica della repressione. De Felice, come ricorderà in seguito un suo

stretto collaboratore, “voleva approfittare di quei momenti di febbrile

entusiasmo per una trasformazione violenta dell’ordinamento dello Stato”.

In realtà, dietro il gran parlare di

rivoluzione che De Felice faceva, non vi era alcun progetto né alcun serio

tentativo. E’ vero che la voce di «una generale insurrezione nell’isola»

per il 10 gennaio 1894 era probabilmente circolata nel comitato centrale dei

Fasci tenuto ai primi di novembre, ma era rientrata a causa dell’energica

opposizione del Bosco. A dicembre, i disegni insurrezionali esistevano solo

nei timori di Crispi, alimentati dalle «fanfaronate da rivoluzionario di

vecchia scuola», come Antonio Labriola definiva certi atteggiamenti di De

Felice.

Durante la fase cruciale della vicenda

dei Fasci, il gruppo dirigente era dunque diviso sull’atteggiamento da

assumere. In attesa delle decisioni che sarebbero dovute essere prese nel corso

della riunione del comitato centrale indetto per il 3 gennaio, l’iniziativa

sfuggì dalle mani del Bosco per essere di fatto assunta dal De Felice.

C’erano stati i nove morti di Giardinello e la repressione armata della

manifestazione di Monreale; c’era stato il cambio di guardia a Roma che,

secondo l’analisi prevalente tra i dirigenti dei Fasci, sopprimeva ogni

margine di mediazione politica; il malcontento popolare cresceva. Si trattava di

estendere la protesta che qua e là spontaneamente si manifestava, di

intensificare la mobilitazione delle masse organizzate e non organizzate

dell’isola, di indirizzarla contro il nuovo governo Crispi.

Si

giocava pericolosamente col fuoco. Da un lato, infatti, era risaputo che le

classi abbienti, unitamente ai funzionari di polizia, andavano in quei giorni

alla ricerca di ogni episodio che potesse far scattare il meccanismo della

repressione per «farla finita coi Fasci»; dall’altro, non si poteva ignorare

la debolezza politica e organizzativa del movimento in paesi come Valguarnera

e quindi l’estrema difficoltà di gestire una manifestazione di piazza in un

momento in cui al malcontento popolare bastava ben poco per tramutarsi in uno di

quei movimenti tumultuosi ed istintivi di cui era costellata la storia delle

classi subalterne siciliane.

1.«Quest’anno

il Bambino nascerà con la camicia rossa!»

In effetti, l’emissario di De Felice che con fare

cospirativo giungeva a Valguarnera il 25 dicembre 1893, vi trovava un paese in

fermento, pronto a esplodere alla prima occasione. La crisi delle campagne e

delle miniere aveva fatto toccare dei livelli di miseria che — a memoria

d’uomo — non si erano mai visti. Molte famiglie contadine erano ridotte a

sfamarsi di erba e di pane nero. Decine di zolfatai da mesi non ricevevano il

salario. L’indignazione contro le autorità municipali aveva raggiunto «le

proporzioni più alte», come diceva Colajanni, essendosi ingigantita dopo

l’arrivo in paese del nuovo delegato di pubblica sicurezza Avellone che, col

suo atteggiamento prevaricatore e repressivo, sembrava essere l’uomo di

fiducia della borghesia al potere piuttosto che un imparziale funzionario

governativo. Inoltre, il «partito» d’opposizione soffiava da mesi sul

fuoco dell’“odio profondo" che il popolo nutriva per il clan dei

Prato.

Siamo nella fase di transizione tra lo schema 1 (situazione

normale nella Valguarnera di fine Ottocento) al 2 (rottura

degli equilibri ed esplosione sociale). Nel primo si registrano rapporti

conflittuali (freccia piena) tra i due clan borghesi al potere così come -

assieme a rapporti clientelari (freccia spezzata) - tra le classi popolari e la

borghesia nel suo complesso. Nel secondo, quando gli equilibri si rompono e la

conflittualità esce dallo stato latente, l’odio delle classi popolari si

riversa piuttosto contro la borghesia al potere (Clan A) che contro

la borghesia in quanto tale.

Notava Antonio di Sangiuliano

che i proprietari terrieri dell’isola non vedevano «altra àncora di salute

che nel rigore della repressione, nel potere arbitrario del governo o de’ suoi

funzionari», nella limitazione delle libertà personali e politiche. Lo stato

d’animo della popolazione, davanti all’atteggiamento di aperta ostilità

delle classi dirigenti era di «irritazione e di risentimento», come scriveva

Colajanni, che vedeva fallire i suoi tentativi di mediazione. I lavoratori

intuivano di essere «le vittime designate di un’imminente repressione» per

cui «l’odio di classe ch’era vivo ingigantì; e ad ingigantirlo», come

avveniva a Valguarnera, “contribuirono le notizie trasmesse oralmente o per

mezzo dei giornali da paese a paese”. Il timore della repressione e la

sensazione dell’ostilità dello Stato fecero sì che «negli animi dei

popolani si ribadì incrollabilmente la credenza che non si poteva e non si

doveva sperare giustizia dal governo».

Con questo stato d’animo si

arrivò al mese di dicembre, quando «la passione prese il sopravvento», quando

s’intravvide la speranza di ottenere miglioramenti «mostrando i denti»,

quando si pervenne - secondo Colajanni - a una vera anarchia politica e morale»,

nel senso che in molti comuni - e tra questi Valguarnera - la tensione non era

incanalata politicamente, che l’esigenza della vendetta e della protesta non

trovava espressione più matura. «L’attività politica e pedagogica dei

dirigenti dei Fasci fu volta a dare forma civile, a incanalare l’ostilità o

la rivolta contadina contro il mondo dei “cappeddi”, a esorcizzarla dalle

sue forme più tristi e disperate». A Vaiguarnera ciò non era avvenuto; né

De Felice né Colajanni avevano saputo o potuto esercitare tale funzione. Nel

paese, i «Cottonaro» e i Profeta mostravano tutta la loro debolezza. Essi

infatti agitavano — certo coraggiosamente — i problemi della popolazione

all’interno della Società dei zappatori

o della Cooperativa di consumo, ma

— benché ispirata dalla propaganda socialista — la loro azione non

riusciva a far uscire dallo spontaneismo l’esigenza di protagonismo che le

masse andavano manifestando, a dare una prospettiva politica a un movimento di

cui andava delineandosi il carattere antiborghese e anticapitalistico. Forse

anche a Valguarnera, come altrove in Sicilia, quel giorno di Natale circolava la

voce che «quest’anno il Bambino nascerà con la camicia rossa», che era

giunto il momento della vendetta popolare contro i «civili» del paese e, nel

contempo, quello della giustizia e della libertà.

3.

La manifestazione

La notizia che un emissario di De

Felice fosse giunto da Catania e avesse portato a Gaetano Profeta del materiale

di propaganda si era subito sparsa per il paese. Il «Cottonaro», all’ora di

pranzo, andò dal Profeta a chiedergli quel materiale, dicendo che tra il popolo

serpeggiava la volontà di effettuare quel giorno una manifestazione di protesta

e che la lettura pubblica, in piazza, di quei giornali poteva servire allo

scopo. Profeta face presente la direttiva della data del 10 gennaio, ma

davanti alle insistenze del compagno, consegnò il materiale.

Dall’altro lato si trova «la folla

dei contadini, degli artigiani, della gente del popolo che si agita chiedendo un

sollievo alle proprie miserie o un atto di giustizia, e dalla quale emergono

talune figure, che tentano in modo ancora malcerto di sollevarsi contro tutto

questo, sforzandosi di farlo in una forma diversa dalla rivolta tradizionale».

Rispetto al prototipo delle classi subalterne protagoniste dei tumulti che

Romano propone, a Valguarnera c’è da aggiungere la forte presenza della

componente zolfataia; il resto è immutato. Mancano però inoltre, fra gli

attori, quei soldati che in tanti comuni dell’isola spararono sui dimostranti

inermi; assenza questa che evitò che anche a Valguarnera fosse consumata una

strage.

Salito su di una panchina di pietra, il

«Cottonaro» comincia a parlare a una folla che va aumentando fino a

raggiungere le mille persone. Questo «popolano di nessuna cultura e di nessuna

elevatezza, ma efficacissimo nel toccare certe corde assai sensibili

dell’animo del popolo» esponeva, secondo il Magno, «un nuovo decalogo a base

di odio e di avversione ai ricchi, e suggerendo la divisione delle terre». Era

il «Decalogo dei Socialisti», pubblicato su uno dei giornali arrivati la

mattina, che il «Cottonaro», come riferisce De Felice, «leggeva e spiegava

con fede d’apostolo». Si trattava di un discorso che fu qualificato come «eccitante

la popolazione alla rivolta contro autorità e governo» dal prefetto.

In realtà, sembra che il proposito del

Di Dio fosse quello di effettuare una manifestazione di protesta, una prova di

forza tinta con i colori del socialismo contro le autorità locali. È così,

d’altronde, che queste interpretano la cosa. Dopo un attimo di sorpresa per

quell’insolenza, la sfida popolare viene accolta. Due delle personalità più

in vista del gruppo al potere, don Filippo Prato e il maestro Lanza, che

assistevano alla scena da un angolo della piazza, invitano con un gesto il

delegato a far smettere l’improvvisato oratore. L’«energico e fidato»

funzionario di polizia esegue immediatamente gli ordini. Così De Felice

descrive la scena:

«Ad un tratto, giunse il

delegato e proibì quella lettura. — Perché? — osservò il Cottonaro. —

Perché io voglio così rispose il delegato. — Vuole così? E la libertà...?

— La libertà! La libertà! E, visto che il Cottonaro insisteva su questo

suo diritto, con modi bruschi lo dichiara in arresto, lo afferra per un braccio,

tenta di trascinarlo in caserma. I contadini presenti s’interpongono, ma egli

li respinge; pregano, ma egli li disprezza; scongiurano, ma egli è sordo a

tutte le esortazioni. L’indignazione sale mano a mano. Si sentono dei fremiti.

Si grida: Lasciatelo! Il grido diventa urlo. Il delegato impallidisce, ma non

lascia l’arrestato. Corrono due carabinieri, l’agguantano essi pure, lo

trascinano lo malmenano».

4.

La liberazione de/Di Dio e l’assalto alla caserma. Devastazioni e

saccheggi

La caserma dei carabinieri in cui stava

per essere condotto l’arrestato era abbastanza lontana dalla piazza,

trovandosi nel vecchio castello dei principi Valguarnera. La folla vuole

liberare il suo compagno, ma sulle prime non osa; segue a una certa distanza il

gruppo formato dall’Avellone, dal «Cottonaro» e dai carabinieri. Racconta

De Felice:

«La rabbia si legge nel volto di tutti i presenti,

l’urlo si fa colossale, la tempesta si avvicina; comincia qualche movimento,

si avverte qualche urto, vola qualche sasso. I carabinieri sono diventati

furibondi anch’essi ma quando l’urto assume le proporzioni di una corrente

che travolge e trascina, ed il popolo grida: lascia!

lascia! e si slancia e strappa l’arrestato dalle mani dei carabinieri,

questi lasciano il Cottonaro, tirano le rivoltelle, fanno fuoco e scappano. Il

delegato si era già eroicamente... squagliato».

Il «Cottonaro», ormai libero, fugge a

piedi a Enna a cercare rifugio e consiglio presso Napoleone Colajanni. Prima di

partire, invita la folla alla calma, ma la gente è eccitata, forse dalla «facile

vittoria», come pensa il Magno, o forse dai colpi tirati in aria dai

carabinieri, come sostiene il De Felice. Nella confusione, molti non sanno che

l’arrestato è fuggito. Ormai “il popolo

è ammutinato” scriverà un giornalista: «s’erano armati anche i giovanetti

e le donne avevano piene di pietre i grembiali». Si sente che l’ora della

vendetta

popolare è scoccata. L’arresto del Di Dio non era stato che l’ultimo anello

di quel «fatale concatenamento di episodi, di provocazioni e di reazioni» di

cui parlava Colajanni per giustificare «la parte popolare anche là dove

trascese».

Il tafferuglio, durante il quale il «Cottonaro»

è liberato e l’Avellone buttato a terra, avviene in piazza Marotta, a due

passi dalla caserma, dove i tre carabinieri corrono precipitosamante a

rifugiarsi. Sempre De Felice:

«La folla, fuori di sé, assedia la caserma; vuol

prenderla d’assalto, lancia sassi alle finestre, da cui i carabinieri tirano

diversi colpi di carabina; tenta, con travi, di sfondare la porta. È un momento

difficile. I carabinieri non sono che quattro. Guai se li prendono! Ma una voce

si leva in mezzo ai contadini furenti: Niente

sangue! Niente sangue! E quella fiumana di popolo leva l’assedio alla

caserma e corre disperata pel paese”

Il corrispondente da Valguarnera del «Giornale

di Sicilia», testimone oculare degli avvenimenti, così racconta i fatti che

seguirono:

«La folla discese nella piazza del Municipio, si

munì di petrolio, rubandolo a viva forza nelle più vicine botteghe dei

rivenditori, ed incominciò a dare l’assalto al Palazzo Comunale. Il maestro

Lanza, fiducioso nella sua parola, che spesso è riuscito a calmare le ire dei

tumultuanti, salì coraggiosamente su di una scala a pioli e cominciò ad

arringare, a scongiurare, perché smettessero le distruzioni da vandali.

Inutile; poco mancò che non si scagliassero contro di lui.

Il pretore, forse perché scambiato per

il delegato o forse perché cercava di indurre i dimostranti alla calma, si

buscava qualche legnata. Don Filippo Prato, a un popolano che gridava «Abbiamo

fame», rispondeva con disprezzo «Andate a mangiare pale di fichidindia!».

I «civili» erano fuggiti nelle loro

case, abbandonando il loro circolo. Mentre si dava l’assalto al municipio,

qualcuno «appiccò il fuoco ai mobili del Casino dei

Civili, le cui aperture sono immediatamente appresso al portone di entrata del

Palazzo Comunale. Dal Casino tutti erano usciti e quando il cameriere aveva

chiuse le porte il fuoco divampava nell’interno, ed il signor Ludovico Litteri

nacosto in un armadio rischiò di morire abbruciato. Si diede coraggio e trovò

modo di uscire, ma all’uscita incontrò resistenza in quelli di fuori.

Fortunatamente riuscì a persuaderli che era dei loro e con loro, e la vita gli

fu salva. Il portone intanto del palazzo comunale perdeva troppo tempo a

consumarsi per aprire un varco, e resisteva ai colpi d’accetta. Spuntò una

scala, e da un semicerchio libero, che trovasi nel mezzo del ventaglio di ferro,

qualcuno penetrò nell’interno e lo spalancò. Salirono su e diedero fuoco

al gabinetto del Sindaco primieramente, poi buttarono nel falò, acceso nel

sottostante piano, mobili, libri, registri, tutto quello insomma che poterono

tirar fuori dai balconi nella segreteria comunale, e nella cancelleria della

Pretura. Da una porta laterale penetrarono nella S. Op. Domenico

Mìnolfi, di recente aperta. Aprirono le porte d’avanti ed in breve

l’elegante stanzone fu ridotto in una nera spelonca».

Secondo il prefetto, l’Associazione

agricola di mutuo soccorso «dei zappatori» di cui era socio il «Cottonaro»

e quella dei militari in congedo di cui era presidente quel Ludovico Litteri che

riuscì a convincere i dimostranti

«che era dei loro e con loro» — fornivano «maggior contengente ai

saccheggiatori ed agli incendiari». La terza associazione di opposizione al

partito

municipale, quella intitolata al Principe di Napoli, «nei primi momenti fornì

delle bandiere ai rivoltosi». Fu così che anche a Valguarnera i «rivoltosi»

anziché le bandiere socialiste, brandirono, contro la borghesia locale, il

tricolore sabaudo.

Non sono finiti di bruciare i

resti del municipio che si sente gridare: «Alla

posta! alla posta!». Si corre verso l’ufficio postale per impedire che

vengano dalle autorità richiesti aiuti da fuori. Ma è troppo tardi; sia il

delegato che i carabinieri erano riusciti a spedire dei telegrammi a

Caltanissetta. L’impiegato inoltre — di sua iniziativa — aveva

provveduto a telegrafare al sottoprefetto di Piazza Armerina. Si abbattono i

pali del telegrafo, se ne tagliano i fili e si dà fuoco all’ufficio.

Si attaccano i casotti daziari,

l’ufficio uscerile e quello del registro. Qui «il povero ricevitore si

affaccia ignudo al balcone assieme alla moglie impietosendo la plebe con un suo

bambino sulle braccia. Nessun male egli si ebbe», ma la «pesante cassa forte

fu tirata fuori e scassinata a colpi di piccone». Poi si va al Monte di pietà.

Ecco come De Felice racconta la scena che vi si svolse:

“Il signor Francesco Litteri,

impiegato al Monte, si affacciò alla finestra e disse: “Popolo di Valguarnera,

torna domani e ti darò i pegni. E' roba tua”. La folla rispose: A domani! E andò

via”.

Frattanto i «civili»

terrorizzati sono fuggiti a nascondersi o “a richiudersi in casa ad

organizzare i mezzi per la difesa della vita e della proprietà”. Completata

la distruzione degli uffici pubblici, «la folla furente, ardendo tizzoni

ardenti ed emettendo grida di rivoluzione» cerca «con terribile insistenza»

il delegato e il sindaco. Questi é già fuggito; nel suo palazzotto, “i

tumultuanti” — come le cronache dell’epoca definiscono i dimostranti —

non trovano che le donne:

«All’appressarsi dell’onda, le donne della

casa del sindaco, spaventate, piangenti, fuggirono nelle case vicine,

lasciando le porte aperte; e in un attimo la folla salì le scale, si precipitò

negli appartamenti e in tre minuti compie l’opera devastatrice: mobilio,

biancheria, specchi, tutto, tutto venne distrutto, o spezzato sul posto, o

precipitato sulla strada, dove altra folla si curava di ammonticchiare e mettere

fuoco ai rottami».

La stessa sorte tocca all’abitazione

del delegato, «senza riguardo alle donne chiedenti pietà», come diranno le

cronache. Si assaltano poi altre case, applicando una sommaria giustizia di

classe. Vengono devastate le abitazioni dei «civili» più malvisti e quelle di

chi pratica l’usura; sono invece risparmiate le case di quei borghesi che

vengono giudicati “buoni”. Ecco un episodio raccontato dal De Felice:

«La folla si inoltrava nel paese; molti temevano

per loro e per le loro famiglie; tutti credevano, essendosi sviluppata

spontanea la più violenta manifestazione della più viva lotta di classe, che

tutte le case dei borghesi sarebbero state messe a fuoco. Un contadino, certo

Tedesco, quando la folla giunse sotto la casa del suo padrone, salì sopra un

sasso e pronunciò pressapoco queste parole: “Fratelli di sangue, sapete che

il mio padrone è buono e che ci ha trattato sempre bene... Rispettatelo”. la

folla rispose con un grido: E vero! E

vero! E tirò innanzi».

Non così per la casa di don Filippo

Prato. Trovatala chiusa, i «petrolieri» ne abbattono la porta e la mettono «a

sacco e a fuoco». Vengono anche prese d’assalto le case del defunto vicario

Fichera, dell’ufficiale postale, del “falegname-proprietario” don Carmelo

Giannone, del negoziante di tessuti Calogero Franco; questi ultimi due sono

sospettati di praticare lo strozzinaggio. Non mancano i saccheggi. Nei

magazzini del Prato, come scrive un cronista, «il popolo valguarnerese andava

come in un pubblico granaio». Il Magno, a sua volta, racconta che

«Uomini, donne, bambini passavano carichi di

masserizie, di stoffe, di utensili domestici, con la pazza gioia di avere

rifornito la propria casetta di tante cose mancanti, e che a torto stavano nelle

case dei ricchi. Si riposavano ogni tanto e poi ripigliavano il cammino. Dai

balconi

spuntavano certi ceffi che divertivano la folla sottostante vestiti con cappelli

di signora o da prete suscitando evviva formidabili.»

Verso le dieci si decide — com’era

stato fatto nel ‘48 — di fare l’assalto alle carceri e di liberarne i

detenuti. Vi è una colluttazione durante la quale un carabiniere è leggermente

ferito. Uno dei detenuti, Carmelo Piazza, “povero

contadino di Canicattì”, racconta:

“Alle dieci, una folla immensa composta di donne

e di uomini armati solo di bastoni si precipitò nelle prigioni gridando: Abbasso

le tasse! Abbasso il delegato! Viva la libertà! Il carceriere dovette

aprire le porte ai detenuti che erano 14, di cui 11 di Valguarnera”.

I liberati vengono portati in trionfo

per le vie del paese «alla luce delle fiaccole di paglia, di tizzoni e di

masserizie bruciate».

Verso la mezzanotte, quasi tutti sono

tornati a casa. Giustizia è stata fatta. E’ stato liberato Michelangelo Di

Dio, sono stati distrutti gli strumenti tangibili dell’oppressione, sono

stati puniti i «civili» più odiosi e gli usurai, sono stati liberati i

detenuti. Alcuni hanno portato a casa un sacco di frumento o un vestito. Non sì

è voluto spargere sangue, come fa notare De Felice a difesa dei dimostranti:

«Il proposito di non spargere nemmeno una goccia

di sangue era stato da tutti manifestato ad alta voce. L’on. La Vaccara

vuole che si sappia che quel grido si senti correre in mezzo al tumulto: Niente

sangue! Ché, continua De Felice, se sangue si fosse voluto versare, se ne

sarebbe potuto versare, e molto, essendo rimasto, per molte ore, in balia dei

dimostranti, il paese».

E Colajanni aggiunge che a Valguarnera

«i tumultuanti posero in cimento la propria vita per salvare alcuni fanciulli

in una casa cui avevano appiccato l’incendio». Ci furono, però, parecchie

rapine, che — a detta del deputato ennese — non si ripeterono in nessun

altro paese durante i tumulti di quei giorni. Esse si spiegano col fatto che,

sul tardi, quando i dimostranti erano tornati a casa, «non restarono a

spadroneggiare se non una trentina di malviventi che non miravano ad altro se

non a rubare»

5.

L’intervento dell’esercito. Arresti e perquisizioni

Furono

soprattutto costoro a essere sorpresi verso l’una dai primi carabinieri venuti

da Piazza Armerina, mentre svaligiavano il “vasto negozio di tessuti» del

consigliere comunale Calogero Franco, nella stessa piazza in cui nove ore prima

erano cominciati gli incidenti:

«Mentre erano intenti a far bottino,

verso l’una e un quarto, giunse una pattuglia di carabinieri e soldati. Il

grosso di essi incominciò ad arrestare quelli che uscivano dalla porta che dà

nella via secondaria opposta all’altra che dà nella pianura. A questa, un

solo carabiniere certo Paperìni, che segnalo all’ammirazione del pubblico,

tenne testa a tutti quelli che volevano uscire. Gridava, sparava, fingeva di

comandare a una squadriglia ed era solo. Gli fu diretto un colpo di pistola che

andò a vuoto. Un cittadino gridò: Viva

la forza! Molti gli fecero eco e quel coraggioso lasciò il suo posto,

quando nel negozio non c’era nessuno»

Subito dopo, giunge un’altra

pattuglia di dieci carabinieri, guidata dal tenente Enrico Guglielmini,

comandante la tenenza di Piazza Armerina. Nel rapporto che durante la notte

spedisce al sottoprefetto, egli scrive tra l’altro:

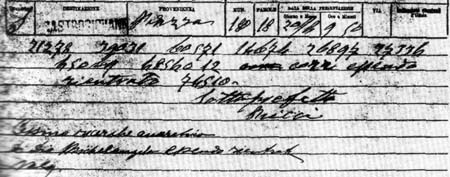

«Verso l’una di stamane giunsi a Valguarnera

dove trovai il sig. Serva con 20 militari arrivati poco prima percorrendo strade

campestri. Il predetto ufficiale si portò subito alla caserma e quindi alle

vie principali procedendo a 13 arresti di persone sorprese in flagranza di

furto. Mentre entravo in paese con 5 carabinieri a cavallo e 5 a piedi, furono

sparati contro la pattuglia colpi di fucili. Il carabiniere Rabulina Alessandro

rispose con colpi di moschetto contro circa 50 persone. Per ora ignoro se sianvi

morti o feriti fra borghesi. Il carabiniere Castel Alfredo riportò lesione non

grave alla testa. Mi accingo a ricercare Sindaco, Delegato e Pretore. Finora non

giunse compagnia Castrogiovanni (Enna, ndr). Occorre un immediato rinforzo di almeno 250

uomini per procedere arresti e prevenire disordini ed anche sanguinoso

conflitto. La popolazione è allarmatissima, però la sommossa par vada

quietandosi. Ritengo che sul far del giorno reagiranno per ottenere la

scarcerazione degli arrestati. Soggiungo infine che tutti i rinchiusi in queste

carceri mandamentali in numero di circa 15 vennero dagli occupanti rimessi in

libertà. Prego telegrafare nuovamente Castrogiovanni procurando adunare maggior

numero possibile militari».

La prima notizia dei fatti, telegrafata al sottoprefetto di Piazza

Armerina

prima dell’interruzione della linea, veniva da questi comunicata al prefetto

di Caltanissetta, che alle ore 23,25 — quando il paese era ancora in mano ai

dimostranti — in questi termini ne dava comunicazione al ministero degli

interni:

«Dal sottoprefetto di Piazza Armerina mi viene

telegrafato che oggi alle ore 17 l’arresto di un pregiudicato per opera Arma

Reali Carabinieri ha dato luogo sommossa popolare. Furono rotti cristalli

finestre ufficio telegrafico ed indi folla tumultuante corse minacciosa verso

caserma Reali Carbinieri. Sottoprefetto ha dato occorrenti disposizioni perché

si recasse sul posto forza da Piazza e da Castrogiovanni. Ribelli avendo rotto

fili telegrafici nei pressi di Valguarnera non è stato possibile avere finora

più particolari notizie. Manderò subito ulteriori ragguagli. Derosa».

Il telegramma è vago e impreciso, ma

la reazione di Crispi è immediata e decisa. Nella mattinata del giorno

successivo, lo statista siciliano invita, con un telegramma cifrato, il prefetto

e la magistratura alla repressione:

«Confido che per fatti di Valguarnera

l’autorità giudiziaria abbia iniziato regolare procedimento. F.to Crispi»

Subito dopo questo messaggio, il

prefetto Derosa è in grado di comunicare al Crispi maggiori dettagli, avendo

avuto notizia del rapporto del tenente Guglielmini:

«Jersera folla furente percorse paese

emettendo grida di rivoluzione, appiccando il fuoco Municipio, Casino Civili,

casa del delegato, casa sindaco, telegrafo, Pretura, Ufficio Registro e Posta.

Motivo sommossa fu arresto operato dal delegato in persona di individuo che

eccitava popolazione alla rivolta contro autorità e governo. Delegato per tener

fermo l’arrestato dovette chiedere carabinieri che furono costretti sparare

in aria colpi di rivoltella e moschetto, dal che derivò che folla mille

persone tentò invadere caserma e non avendovi potuto penetrare, intimorita dai

colpì di fucile in aria si riversò furente nel paese con grida di rivoluzione

e incendio. Non è stato possibile avere altre notizie non ostante abbia

disposto nella scorsa notte fossero partiti espressi comuni viciniori cagione

lunghissima distanza. In questo momento mi reco personalmente sul posto in

compagnia colonnello Pittaluga comandante zona e capitano carabinieri. Ho fatto

partire digià per quella altre due compagnie. Pref. Derosa».

Intanto a Valguarnera, dopo

l’arrivo delle prime due squadriglie, giungeva all’alba altra truppa da

Enna, comandata da un capitano. Ai carabinieri e ai soldati si univano «settanta

persone civili armate per ristabilire calma, tutela funzionari locali e loro

famiglie ricoverati in caserma carabinieri»

Queste “persone civili armate”,

come le chiama il prefetto, sono dei borghesi che, accompagnati dai loro

campieri, cercano di prendersi una rivincita. Si pattugliano le vie del paese,

si procede alle perquisizioni domiciliari e agli arresti. Da un lato, si teme

che la rabbia popolare riesploda, dall’altro, si vogliono catturare subito i

«capi direttori» della rivolta.

Napoleone Colajanni cita più

volte il caso di Valguarnera come esemplare della partigianeria esercitata da

chi dirigeva la repressione. Come scriveva De Luca, in Sicilia, dopo i

tumulti, tutti avevano da temere poiché “i cavalieri, i commendatori, i

baroni, i sindaci ed i deputati presentavano sulle liste di cattura e di

proscrizione non solo i nomi di quei che loro avevano fatto un lievissimo torto

o erano semplicemente antipatici o sospetti alle illustrissime

signorie"”

Così a Valguarnera, dove,

secondo Colajanni, «i moventi degli arresti in massa sono talmente laidi da far

ribrezzo», inoltre, sempre secondo il deputato ennese, «molti che furono

maggiormente responsabili delle rapine e degli incendi si assicurarono

l’impunità facendola da delatori e mettendosi ai servigi delle autorità

politiche e amministrative, denunziando cittadini onestissimi, facendoli

arrestare o costringendoli a fuggire. E i latitanti, infatti, furono a centinaia».

Tra questi, il <Cottonaro», che sì costituì solo dopo parecchi mesi.

Agli arresti e alle

perquisizioni si procede per tutta la giornata del 26. Gli arrestati vengono man

mano rinchiusi nella caserma dei carabinieri. E’ lì davanti che nel

pomeriggio un gruppo di popolani trova il coraggio di effettuare una nuova

inutile manifestazione. Telegrafa il prefetto:

«[...] fino alle 17 di oggi vi fu

calma perfetta, ma alla detta ora, nuova folla tumultuante fecesi innanzi

caserma carabinieri al grido: Abbasso le

tasse! Al secondo squillo di tromba fatto dal capitano comandante le truppe

la folla si sciolse».

Nello stesso pomeriggio, avveniva un

incidente causato dalla tensione non ancora sopita. Mentre dava manforte ai

militari nel pattugliamento del paese, «un gruppo di onesti cittadini s’imbattè,

nella via del Canale, in una squadriglia di soldati che aveva la consegna di non

far passare nessuno. Furono due colpi in aria ferendo due persone affacciate ai

balconi. Ma l’equivoco si dissipò e la calma relativa si è ristabilita».

La sera, quando giunge il prefetto in

compagnia del regio procuratore, del giudice istruttore e del colonnello

comandante la zona militare, Valguarnera «presenta l’aspetto di una città

caduta in mano d’un esercito nemico».

La notte trascorse tranquilla.

L’indomani mattina però «osservansi nuovi gruppi tuttavia minacciosi, specie

presso l’entrata dell’abitato». La truppa «che è in giro per disperderli»

non sembra sufficiente al prefetto che dispone l’invio di due altre compagnie

da Caltanissetta «per rincorare lo spirito dei cittadini abbastanza depresso».

Nel corso della giornata, «l’azione della polizia giudiziaria prende maggior

svolgimento», continuano le perquisizioni e gli arresti «in mezzo alla

soddisfazione dei danneggiati», come telegrafa il prefetto al ministero degli

interni. I quotidiani nazionali di quel giorno danno le prime sommarie

informazioni sui «tumulti di Valguarnera».

6. Si

riunisce il consiglio comunale. La proclamazione dello stato d’assedio

La mattina del 28 dicembre, nell’aula

consiliare bruciacchiata, con sedie e tavoli presi in prestito dalle case

vicine, si riunisce il consiglio comunale alla presenza del prefetto e del

colonnello. Il prefetto, che aveva convocato il consiglio, interviene per primo

invitando “la parte eletta ed onesta della cittadinanza a stringersi in un sol

fascio spezzando le barriere di partito per contrapporre un argine ai conati

sovversivi e criminosi del basso fondo sociale”. Secondo il Derosa, si deve

infatti alle “cittadine discordie” se coloro che “non meritano l’onore

di appellare socialisti, nemmeno anarchici, ma bensì traviati, nel cui cuore

non alberga altro sentimento che l’odio contro l’umanità” hanno potuto

«pescare nel torbido». Conclude proponendo di «sciogliere un voto di

ringraziamento e di plauso ai valorosi militari» che hanno liberato il paese

dall’«orda briaca e feroce dei petrolieri e dei saccheggiatori».

Prende poi la parola il consigliere

Giuseppe Oliveri, uomo di punta del «partito municipale». [Sue sono le poesie dialettali presenti nel sito “Valguarnera da

leggere”, ndr]. L’oratore, che è anche consigliere provinciale e che

succederà all’avvocato Gaetano Prato nella carica di sindaco, accetta

sostanzialmente la tesi del prefetto sulle origini della sommossa, invita alla

«fusione dei partiti» e anzi, rifacendosi al recente discorso con cui Crispi

aveva presentato il nuovo governo alle Camere, sostiene di «essere giunta

l’ora di farla finita coi partiti». Propone di chiedere al governo «un largo

sussidio per riparare i danni sofferti dal comune», di dare ampi poteri alla

giunta municipale per ristabilire i servizi pubblici e conclude ringraziando

il prefetto «che ci ha portato il più soave conforto e la fiducia di

un’esemplare punizione degli autori delle violenze che» secondo il

consigliere valguarnerese, «non hanno riscontro che nei fatti della Comune di

Parigi».

L’avvocato Prato rassegna le

dimissioni dichiarando «di non poter più oltre continuare ad esercitare le

funzioni di sindaco». L’Oliveri lo invita a ritirare le dimissioni, «le

quali in questo momento, oltreché produrrebbero danno al Comune, darebbero

soddisfazione ai pravi desideri di quella canaglia che ha gettato il paese

nella desolazione e nel lutto» essendo — come aveva già rilevato il prefetto

— «lui e la desolata sua famiglia, vittime designate di tanta efferata strage»

Dopo che il consiglio ha

respinto all’unanimità le dimissioni del sindaco ed adottato per acclamazione

le proposte dell’Oliveri, la seduta viene sciolta. Non è stato fatto nessun

accenno alla miseria della popolazione, né alla crisi economica. Nessuno si è

chiesto — né il prefetto, né alcun consigliere — quali fossero le reali

cause della rivolta, né perché gli esponenti più potenti della borghesia che

controllava il paese fossero stati le “vittime designate» della vendetta

popolare”.

Intanto è arrivata altra truppa, si

continuano le perquisizioni e si effettuano nuovi arresti, giungendo —

secondo Colajanni — ai trecento arrestati. Il valore della merce recuperata

durante le perquisizioni domiciliari o per

le strade, dove era stata gettata da chi temeva di essere scoperto, veniva da

fonte governativa calcolato attorno alle centomila lire. I danni prodotti

dalla rivolta, invece, si facevano ammontare attorno al milione di lire, cifra

che Colajanni riteneva molto esagerata.

Tra gli arrestati, dopo una sommaria

istruttoria, venivano selezionati quelli da tradurre nelle carceri di

Caltanissetta, dove venivano condotti a piedi. Il 29 vi giungevano i primi tre

gruppi per un totale di cinquantasei persone, tra cui diciannove donne e due

vecchi ammalati. Sono essi a essere intervistati da De Felice il 30 dicembre.

Il deputato socialista, infatti, al fine di effettuare l’inchiesta sui fatti

di Valguarnera che si proponeva di pubblicare sul “Siciliano”, preferisce

recarsi nelle carceri del capoluogo piuttosto che in paese, dove «i lavoratori

sono fuggiti o arrestati, le loro famiglie temono di compromettersi e i rimasti

non parlano certamente». Prima di effettuare l’intervista, De Felice descrive

la pietosa condizione dei detenuti:

«Gli arrestati di Valguarnera, uomini,

donne, vecchi, furono trascinati a piedi a Caltanissetta. Circa 41 chilometri!

C’erano parecchie donne coi bambini al collo e diversi vecchi, stanchi, trafelati,

sfiniti, che facevano pietà. Al loro arrivo una popolazione muta, commossa,

piangente li accolse. Piangevano anche alcune delle arrestate: quelle che

avevano dovuto abbandonare i loro bambini a casa».

Tra di esse

c’è la moglie del «Cottonaro», Marianna Ardeni, che De Felice trova

piangente «perché, all’atto dell’arresto, le fu strappato dal collo

l’ultima sua bambina di due anni».

Intanto gli

avvenimenti precipitano. Dal 25 dicembre

‘93 al 5 gennaio ‘94, decine di

manifestazioni popolari hanno luogo in tutta l’isola. Si protesta contro le

tasse e contro le amministrazioni comunali. Si tratta di «moti isolati e

convulsionari» come li definisce il comitato centrale dei Fasci, che nel

manifesto del 3 gennaio rileva come l’agitazione popolare «metta la borghesia

nella necessità o di seguire le esigenze dei tempi o di abbandonarsi a

repressioni brutali». Seguire le esigenze dei tempi per i Fasci significava

operare

riforme che incidessero sull’assetto semifeudale della società siciliana, che

colpissero il latifondo e la rendita parassitaria, che stimolassero la

cooperazione,

che migliorassero le condizioni dei lavoratori. La borghesia locale e il governo

si abbandonano invece a una brutale repressione. Alle masse che pacificamente

manifestano al grido di «Viva il re» e «Abbasso le tasse», esercito,

campieri e guardie municipali rispondono sparando. Si va così dagli undici

morti di Lercara il 25 dicembre ai 15

trucidati di Santa Caterina Villarmosa del 5 gennaio, passando per i massacri di Pietraperzia, di Gibellina, di

Belmonte, di Marineo ecc.

Crispi

e il re agiscono in perfetta sintonia con la reazione isolana. Il 3 gennaio

proclamano lo stato d’assedio in Sicilia. Si sciolgono i Fasci e le

associazioni operaie , si colpisce la libertà di stampa e di riunione, si

arrestano i dirigenti socialisti e migliaia di cittadini, si istituiscono

tribunali militari di guerra che distribuiscono centinaia di anni di carcere.

7.

Il

processo

Uno dei tribunali è istituito a

Caltanissetta; è qui che viene celebrato il processo. I «partiti municipali»

cercano di sfruttare l’occasione favorevole per colpire non solo

l’opposizione popolare, ma anche quella borghese. Le autorità dello Stato

assecondano spesso questi disegni. Per istruire i processi, secondo Colajanni,

«si confidò esclusivamente nei partiti locali al potere. L’appartenere, anzi, ad un partito avverso a quello dominante

costituiva già una presunzione di colpa [..j. Perciò a Valguarnera si volevano

processare i principali e più temuti avversari del sindaco e molti se ne

arrestano e processano». Il 23 febbraio, mentre il processo è ancora in fase

istruttoria, Colajanni ne parlò alla Camera:

«[...] A Valguarnera s’istruisce un processo,

nel quale si implicano cittadini ricchissimi e conosciuti per le loro idee

temperate. E sapete perché? Perché si spera farli condannare dai tribunali

militari, per poi renderli responsabili civilmente dei danni arrecati dagli

incendi. (Commenti). Crispì, presidente

del Consiglio. È un’ asserzione vostra. Ciò non avverrà mai! Colajanni

Napoleone. Certamente l’asserzione e grave, e perciò la

sottometto alla vostra attenzione. Tentano, non so se ci riusciranno. Crispi, presidente del Consiglio. Nessuno tenta di queste

bricconate! Sono sotto processo perché sono ritenuti colpevoli. Colajanni

Napoleone. A Valguarnera vi era un delegato di pubblica sicurezza che

conosceva il paese da molto tempo, il quale si rifiutò di consentire alle

istigazioni del sindaco e della maggioranza locale, e di comprendere nel

processo codeste persone. Questo delegato coraggioso ed onesto fu

allontanato da Valguarnera, ed allora cominciò la seconda fase del

processo. Onorevole Crispi, io sinceramente vi credo uomo leale, e però

v’indico il caso. Spetta a voi di farmi diventare bugiardo, di far sì che

l’infamia non sia compiuta. E voi lo farete».

Per dovere di cronaca, se non altro, va

riferito il fatto che delle «bricconate» che si stavano compiendo a

Valguarnera il Crispi era stato avvertito quasi un mese prima dal deputato La

Vaccara, per cui la fiducia di Colajanni nella lealtà del presidente del

consiglio o era mal riposta o era solo un artificio oratorio.

A fine febbraio, su 141 imputati ne

vengono rinviati a giudizio 73, di cui 57 in stato di arresto e 16 in latitanza.

È la prima fase del processo, di cui riferiva Colajanni alla Camera. A metà

marzo, dopo l’eliminazione del pretore e del delegato che si opponevano ai

disegni di quella che La Vaccara chiamava la «cricca spadroneggiante», i

rinviati a giudizio salgono al numero di 103, di cui cento presenti al

dibattimento perché arrestati o costituitisi e tre ancora latitanti. Sono

imputati di devastazione, saccheggio e procurata evasione di detenuti.

Il processo si svolse in un

clima di forte tensione, dominato dal desiderio della vendetta, dalla

reticenza, dalla falsa testimonianza:

“Agli accusatori sfacciatamente partigiani,

odiosamente animati dal sentimento della vendetta I...] corrisposero i

testimoni comprati con oro sonante o reclutati tra le guardie di città e tra le

guardie daziarie che tutto potevano essere meno che sereni. Epperò nel processo

pei fatti di Valguarnera parecchi testimoni smentiti dalle persone più

autorevoli e convinti di mendacio o di reticenza furono incriminati per falsa

testimonianza” (Colajanni).

E ancora:

“Di testimoni mendaci, reticenti, interessati a

mentire a danno degli imputati si sa qualche cosa; di più se ne saprà del

caso della Barone di Valguarnera, che a dire il falso se non fu indotta dalle

promesse del delegato Munizio, vi fu certo dalla speranza di salvare dalla

prigione

il marito fratello al Cottonaro. Il Polizzi, della stessa Valguarnera, narra una

circostanza a carico di De Felice in quattro modi diversi e

non sa dire mai la verità, neppure per isbaglio! come disse il Presidente

del Tribunale di Guerra”.

A parte i fatti puntualmente

denunciati da Colajanni, si tratta di un vero e proprio «processone» (i

testimoni sono ben 384) condotto dalla magistratura militare in maniera

sbrigativa e, verosimilmente, punitiva. Due settimane dopo l’inizio degli

interrogatori viene emessa la sentenza; sono condannate 38 persone per un

totale di circa due secoli di carcere. La condanna più grave — 15 anni di

reclusione — la riportano Gaetano Profeta, Liborio Di Vita e Gioacchino

Loggia.

Solo questo, assieme al fatto

che nessun borghese fu condannato, è quanto sappiamo del processo, i cui

verbali sono verosimilmente andati distrutti. Il corrispondente da Caltanissetta

del «Giornale di Sicilia» riferisce, però, la scena che ebbe luogo alla

lettura delle sentenza:

«Appena pronunciatasi la condanna dei

primi imputati, una donna da Valguarnera si dà ad emettere grida disperate che

provocano una vera confusione, I parenti degli imputati presenti alla lettura

cominciano a gettarsi per terra, a piangere, a fare un diavolo tale che il

tribunale è costretto a sospendere la lettura della sentenza».

Queste grida di disperazione e

di rabbia sembrano rappresentare emblematicamente la sconfitta che il

movimento popolare subì a Valguarnera come in Sicilia a conclusione della

vicenda dei Fasci. La borghesia del paese, ancora per molti anni, sarà

ossessionata dal timore «dell’improvviso scoppio di una sommossa che

rinnoverebbe le scene selvaggie del 25 dicembre

1893», ma, in realtà, la sua egemonia fu consolidata da quegli avvenimenti,

mentre contadini e minatori cominceranno a riaversi dalla sconfitta solo

parecchi

anni più tardi. Sotto l’incalzare della crisi, assieme ai Fasci, era stata

sognata una società nuova. Con la svolta autoritaria operata dal Crispi

venivano

ripristinati i vecchi meccanismi. Per le classi subalterne siciliane si apriva

una pagina nuova, quella dell’emigrazione.

Tratto da: Enzo Barnabà “Il Meglio Tempo. I Fasci nella Sicilia

interna." Prefazione di Giuseppe Giarrizzo. Intervento di Francesco Renda”, Il

Lunario, Enna, 1998