|

|

|

|

|

|

|

|

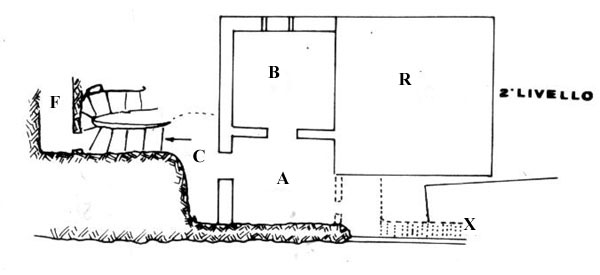

Visto

che la rampa d’accesso ai piani superiori (rampa forse  collegata

ad un ponte levatoio) non esiste più, solo i più sportivi, muniti delle

precauzioni del caso, potranno proseguire la visita. Al primo piano,

districandoci tra i detriti, troveremo

un vano (locale A della piantina 2)

che doveva svolgere la funzione di ingresso e da cui si accede sia alla scala C

che conduceva al piano superiore e sia all’ambiente B,

una stanza piuttosto curata e munita di una finestra con i due sedili tipici

dell’architettura medievale.

collegata

ad un ponte levatoio) non esiste più, solo i più sportivi, muniti delle

precauzioni del caso, potranno proseguire la visita. Al primo piano,

districandoci tra i detriti, troveremo

un vano (locale A della piantina 2)

che doveva svolgere la funzione di ingresso e da cui si accede sia alla scala C

che conduceva al piano superiore e sia all’ambiente B,

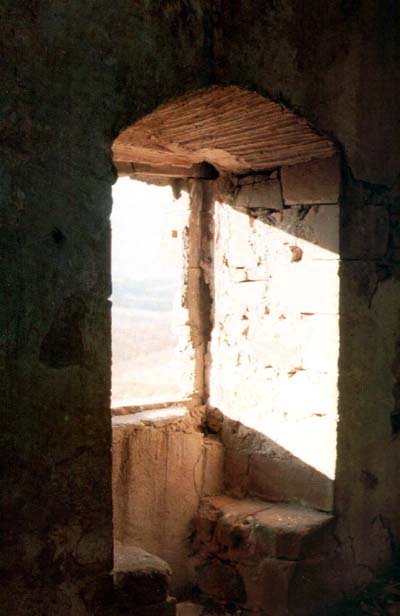

una stanza piuttosto curata e munita di una finestra con i due sedili tipici

dell’architettura medievale.

Da qui

la bella figlia del castellano, tessendo la sua tela, levava ansiosa lo sguardo

per scorgere nello sconfinato orizzonte l’apparire di un cavallo con in groppa

il principe azzurro dei suoi sogni. Seduta sul sedile di fronte, la madre, se

malmaritata, intonava invece antiche canzoni di lamento e di speranza per

l’arrivo di un cavaliere liberatore. Noi, più prosaicamente, ci limiteremo a

contemplare dalla finestra e dall’altra apertura della stanza “gli infiniti

spazi”, come li chiama Consolo, che la nostra terra sa riservarci.

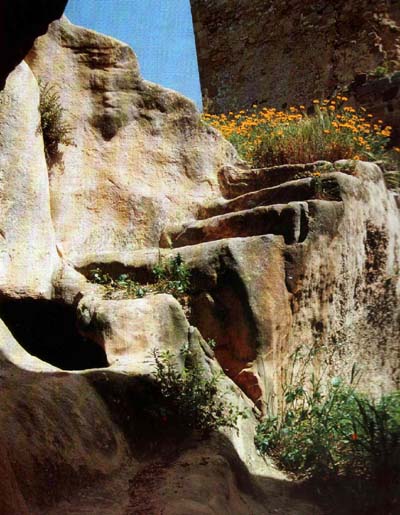

Attraverso

la scala intagliata nella roccia che, come dimostrano gli  incassi

per i travetti lignei, doveva essere in parte sormontata da un ballatoio, dopo

due r

incassi

per i travetti lignei, doveva essere in parte sormontata da un ballatoio, dopo

due r ampe

ci troveremo in un corridoio (ambiente E

della piantina 3) che abbraccia l’intera larghezza dell’edificio e

quindi anche dello sperone roccioso a quella quota.

ampe

ci troveremo in un corridoio (ambiente E

della piantina 3) che abbraccia l’intera larghezza dell’edificio e

quindi anche dello sperone roccioso a quella quota.

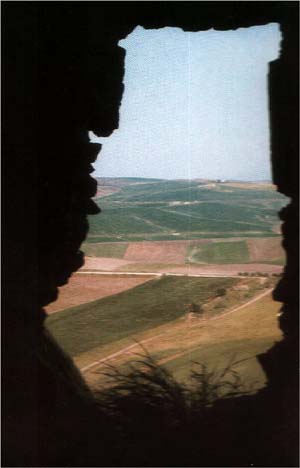

Nell’estremità

occidentale si trovano i resti di una finestra che si affacciava sullo

strapiombo sottostante, mentre in quella orientale,

al termine del ballatoio si apriva una porta che, come scrive il Tomarchio,

“si affaccia assurdamente nel vuoto” e che, secondo lo stesso autore, poteva

servire come porta d’uscita per ospiti non graditi. Il corridoio delimita la

zona nord del castello costruita in muratura (a destra della cartina) da quella

costituita da una serie di caverne integralmente scavate nella roccia. Al suo

centro, una cisterna con tubazione di  terracotta

incassata nella roccia che serviva a convogliare l’acqua piovana raccolta da

tetto. Nella parte destra, l’ambiente G,

ha perduto il pavimento ma l’intonaco ben rifinito, il portale d’accesso in

lava pregevolmente lavorata, il volto sorridente scolpito sull’architrave e la

volta con cupoletta ci rivelano la funzione “nobile” cui era destinato.

L’attiguo ambiente H era dotato di una

graziosa finestra ogivale sormontata da una bella lapide marmorea che molti di

noi ricordano e che é stata distrutta da sciagurati vandali in cerca di un

presunto tesoro. Da questa stanza, tramite un ballatoio di legno, si doveva

accedere alla torre. Dal lato opposto, invece, una caverna di forma allungata -

forse abitazione preistorica – che pareti in muratura suddividono negli

ambienti M, N ed O e dove troveremo una scritta in latino che evoca il diavolo ed

una sorta di affresco in bianco e nero rappresentante un misterioso personaggio

dalla lunga barba bianca, coperto da un mantello simile a quelli in uso nel

Cinque o nel Seicento.

terracotta

incassata nella roccia che serviva a convogliare l’acqua piovana raccolta da

tetto. Nella parte destra, l’ambiente G,

ha perduto il pavimento ma l’intonaco ben rifinito, il portale d’accesso in

lava pregevolmente lavorata, il volto sorridente scolpito sull’architrave e la

volta con cupoletta ci rivelano la funzione “nobile” cui era destinato.

L’attiguo ambiente H era dotato di una

graziosa finestra ogivale sormontata da una bella lapide marmorea che molti di

noi ricordano e che é stata distrutta da sciagurati vandali in cerca di un

presunto tesoro. Da questa stanza, tramite un ballatoio di legno, si doveva

accedere alla torre. Dal lato opposto, invece, una caverna di forma allungata -

forse abitazione preistorica – che pareti in muratura suddividono negli

ambienti M, N ed O e dove troveremo una scritta in latino che evoca il diavolo ed

una sorta di affresco in bianco e nero rappresentante un misterioso personaggio

dalla lunga barba bianca, coperto da un mantello simile a quelli in uso nel

Cinque o nel Seicento.

Riprendiamo la scala, percorriamo l’ultima rampa e ci troviamo su di un pianoro, il punto più elevato della grande roccia.

Entriamo

in quel che resta dell’ambiente P

(piantina 4) attraverso un portale ancora in piedi e ci troviamo in quella

che é stata forse la cappella del castello. Accanto ad essa, un basamento (punto

Q) che é tutto quello che resta dell’altra costruzione del quarto

livello. Noteremo anche un archetto in muratura sotto il quale si trova

l’apertura della profonda cisterna che raccoglieva l’acqua piovana dai tetti

di queste due costruzioni.