CARIPA E CYREPICUM NOSTRI ANTENATI?

Scrive il parroco Magno nelle sue Memorie storiche:

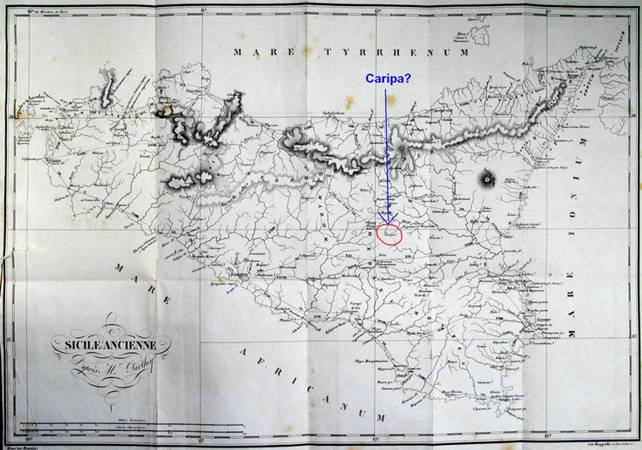

"M.r Parthey nella

cartina antica di Sicilia, allegata all'opera dello Stabilimento

dei greci in Sicilia di Gladimiro Brunet de Presle, pone proprio

nelle nostre parti Caripa alle sorgenti del Chrysas,

sia pure con un punto interrogativo".1 Eccola qui la famosa cartina.2

Ma da dove Parthey e Presle trassero questo nome che dovrebbe

essere l'antenato di quello di Carrapipi? Nessuna

fonte classica ne fa menzione (l’unico toponimo antico che vi assomigli,

per quanto ne sappiamo, è una “Karipe” citata dal geografo

Claudio Tolomeo in Geogr. V

7, 4 ma collocata in Asia). Brunet de Presle nel

suo corposo volume non lo usa mai e gli fa fare,

benché accompagnato da un punto interrogativo, un’inattesa apparizione soltanto

nella cartina del Parthey, in coda al volume. Ma qual è la fonte cui quest’ultimo si rifà? Non essendone

fatta menzione, siamo costretti ad indagare per cercare di trovare il bandolo

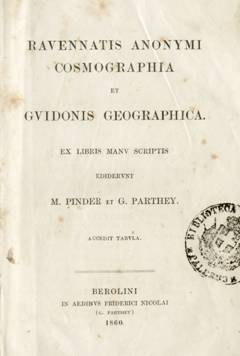

della matassa. Gustav Friedrich Parthey (Berlino 1798-Roma 1872), papirologo ed apprezzato erudito, ebbe ad

imbattersi nella Cosmografia dell’Anonimo Ravennate,

un rarissimo manoscritto del VII secolo che editò

assieme ad un altro documento dello stesso soggetto, la Geografia di

Guido, a Berlino nel 1860 in compagnia di un altro studioso, il Pinder:

L’anonimo ravennate (e con lui Guido) sostiene che nel mar Tirreno non lontano dall’Italia si trova un’isola chiamata Sicilia della quale vengono designate una quarantina di città, alcune riconoscibili (Panurmon, Catena, Mesciana, Drepanis, Enna, etc.), ed altre misteriose quali Iabodes, Ina o Tonocum. Sopra il nome Palermo, viene trascritta una lista in cui si leggono i nomi delle seguenti città: Misura, Cytacia, Parapon, Prestus, Motuo, Acris, Mutaca, Egestia, Caripa ... Ci siamo. Ma da dove il geografo del 600 abbia tirato fuori quei nomi resta un mistero.

Mille e duecento anni dopo, si pone

per Parthey il problema di decifrare e localizzare

quei nomi. Si esamina una moderna carta dell’isola e si procede. Per alcuni

nomi non ci sono ovviamente problemi, per altri si tratta di un’impresa

impossibile (“Dove diavolo piazzo Parapon?” si sarà

chiesto il dotto tedesco) e per altri ancora si può buttar giù un’ipotesi,

perché no? Avendo sotto gli occhi una cartina come questa (del 1812):

dove altro si può piazzare Caripa se non al posto della moderna Carrapipi, usando la precauzione di porvi accanto un punto interrogativo? Paradossalmente quindi Carrapipi non verrebbe da Caripa, ma, per così dire, è Caripa che viene da Carrapipi.

Nello stesso passo, il Magno cita l’opuscolo del geografo ottocentesco Vito

Pugliese che, seguendo a ritroso corso del Dittaino,

dice che il fiume scorre a nord del monte Giudìa (ai

limiti della piana di Catania, all’altezza di Catenanuova),

si piega verso sud-ovest, attraversa “Caropipi

Caropipes, ove fu Cyrepicum”

e poi passa tra Enna ed Assoro.3 Una descrizione piuttosto approssimativa, come si

vede, ma non è questo il problema che ci interessa

adesso. Le domande che ci facciamo sono due:

- Dove va a trarre il

Pugliese quel bizzarro “Caropipi Caropipes” ? Il nome Carrapipi (e simili) era usato nelle cartine, in varie

pubblicazioni e negli atti amministrativi, notarili o ecclesiastici da più

di cinque secoli. Da dove spunta fuori quel doppio nome?

- E quel Cyrepicum, di cui nessun

storico o geografo antico parla, che affidabilità ha? Le fonti antiche di

cui Pugliese poteva disporre sono le medesime che possediamo oggi. Anche qui dunque: da dove salta fuori questo Cyrepicum di cui nessuno aveva mai sentito parlare e

che non trova alcun riscontro in successivi autori?

C’è da chiedersi quale affidabilità abbia un testo

che mescola con nonchalance geografia e mitologia, l’osservazione positiva con

l’erudizione polverosa. Siamo nel 1836, come abbiamo visto; nel panorama

scientifico europeo operano personaggi quali Carnot, Faraday o quegli astronomi che calcolano con successo la

distanza tra la Terra e stelle come l’Alfa Centauri, ma a Palermo qualcuno si

trastulla ancora con sterili vecchiumi. Un esempio? Il fiume Salso passa a

ponente di Aidone, città

fondata da un re che col nome di Plutone rapì Proserpina.4 Credo ce ne sia abbastanza per toccare con mano

l’arretratezza scientifica che in quei borbonici anni infieriva in una Sicilia

tagliata fuori dall’Europa e verificare quanto traballante sia l’autorità di

una tale fonte.

In conclusione, si può

certamente affermare che bene ha fatto il Magno a rilevare i nomi di Caripa e di Cyrepicum.

Purtroppo, però, non pare che essi ci aiutino più di tanto nella ricerca

dell’etimologia del termine Carrapipi.

Enzo Barnabà

NOTE

1. Parroco Dr. Giacomo Magno, Memorie

storiche di Valguarnera Caropepe,

III ed., Catania, 1986, p.18.

2. Charles

Marie Wladimir Brunet de Presle, Recherches sur les établissements

des Grecs en Sicile, Parigi, 1845.

3. Geografia di Sicilia scritta da

Vito Pugliese, Palermo, 1836, p. 35.

Ecco il brano completo: “L’altro gran braccio, limite del

Val di Noto, tralasciando il lato settentrionale, dopo la sua prima

ramificazione dicesi Dittaino, il Chrysas

degli Assorini da Cic.[erone], bagnando l’aquilone del monte Giudia,

e poderi Torcisi, dove opino essere stato Hergentium d. o Sergentium,

s’inflette per libeccio, ed attraversa Caropipi Caropipes, ove fu Cyrepicum:

d. indi scorre tra Castrogiovanni a libeccio,

da’ Sar.[aceni] Kassar Jani, reggia

di Cerere; e Assoro

o Assoros o Assorus

fatto da’ Sicoli.” Per il Pugliese è quindi il Dittaino che bagna Caropepe e non un suo affluente, come gli fa dire il

Magno.

4. Ivi, p. 28. “Sopra

Piazza il fiume [il Salso, ndr] rinfresca

l’occaso [il ponente, ndr] di

Aidone, da’ Sar.[aceni] Anduli. Aidon, nome del

re Aidone, che sotto il vocabolo di Plutone rapì Proserpina.

Colà sono anticaglie [gli affioramenti relativi a Morgantina, ndr].”